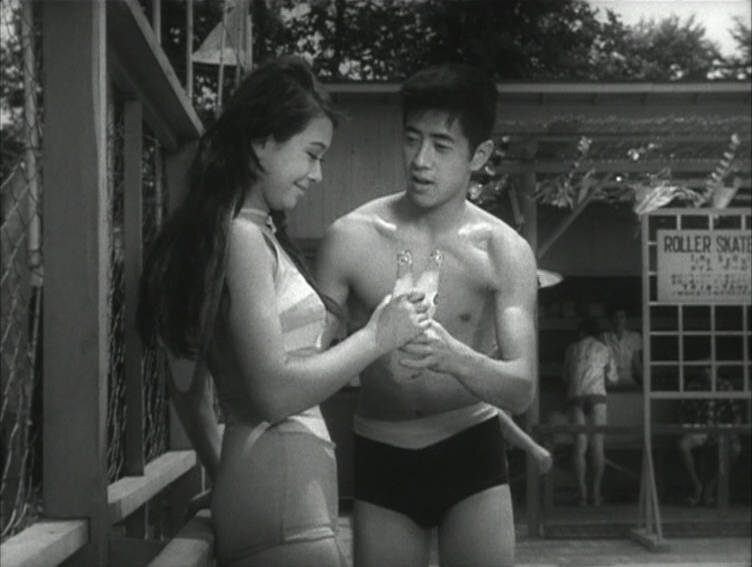

Les Géants et les jouets (Kyojin to gangu) 1958 Yasuzô Masumura

C’est la guerre du caramel dans le japon d’après guerre. Dans les départements publicité, c’est à qui aura la meilleure idée. En 1958 déjà, Masumura brosse le portrait d'une société japonaise décérébrée (qu'on étend sans problème a l'occident, on est pas comme ça), de ces grands groupes industriels qui ont décidé d’occuper le temps de cerveau disponible de chacun afin de l’empêcher de penser et de vendre leur produit (oui, ça fait penser à quelques uns qu'on connait). Les caramels World vont avoir une idée qui aura de l’avenir : fabriquer une starlette puis s’en servir pour promouvoir leur fléau dentaire. Le discours du responsable du département est édifiant : “Ils valent moins que des chiens. Ils ne pensent pas. Ils travaillent comme des esclaves puis se saoule le soir venu. TV, radio, films, jeux, ils n’ont pas le temps pour penser. C’est là qu’on intervient, on envahit leur tête vide avec notre message…”. Tu as dis visionnaire ? Masumura emballe cette critique féroce dans une forme pop acidulée dont le rythme ne nous laisse pas le temps de penser non plus. Il n’y a pas vraiment de personnages auxquels se rattacher, entre les membres du conseil d’administration et leur obsession des diagrammes orientés nord-est, le publiciste agressif, la starlette décérébrée, même l’assistant qui semble avoir encore une conscience finira par suivre le mouvement, on ne comprend d’ailleurs pas trop pourquoi, ça doit être un truc typiquement nippon. Cette femme bossant pour une société concurrente, et accessoirement l’amante de l’assistant, semble un personnage intéressant, pas assez développé à mon goût. (vu en 2020)